2025年サクラソウ全町調査で何が分かったか

サクラソウ全町調査グループ

2025年5月1日から5月31日までの1ヶ月間、軽井沢町におけるサクラソウの生育状況について全町調査が行われました。

- 目的

- 調査の目的はサクラソウ生育状況の経時的変化を観察し、その要因を考察し自然環境を保全する助けとすることです。

- 調査方法

- 調査は2つの形式で行われました。ひとつは会員を中心とした16人で構成する調査チームによる詳細調査です。これは2015年に調査したサクラソウ自生地287ヶ所がどのように変化したかを観察することに加えて新たな自生地を見出す調査です。原則、2人が1組となって地域を分担して調査しました。もう一つの調査は、一般住民の皆様から調査結果を報告して頂きました。

- データ収集方法

- 紙調査に加え、スマートホンを使用してアベンザ・マップスによるデジタル位置情報を収集しました。オフラインで使用できるアベンザ・マップスは、位置情報のネットへの漏出を防ぎ、情報の匿秘性に優れています。

- 生育地数

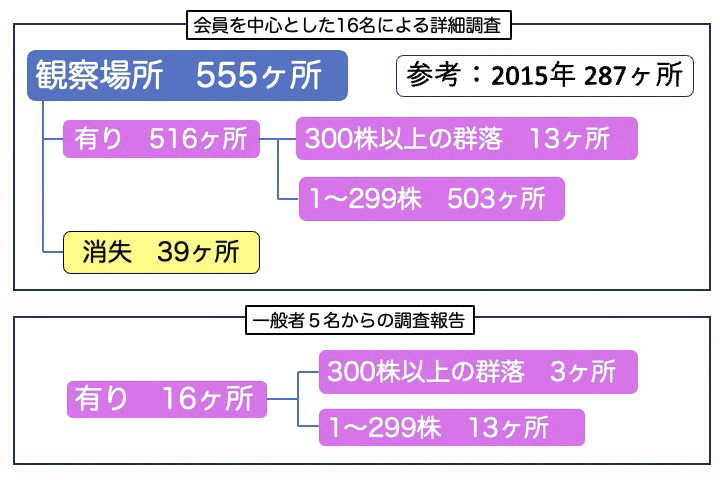

- 16名による詳細調査では、555ヶ所を観察しました。516ヶ所において開花したサクラソウが(300株以上は13ヶ所、1〜299株は503ヶ所)観察されました。一般住民による調査では、16ヶ所のサクラソウ生育地(300株以上は3ヶ所、1〜299株は13ヶ所)が5名から報告されました。

(↓図1参照)

図1 2025年サクラソウ生育地数

- 開花株数

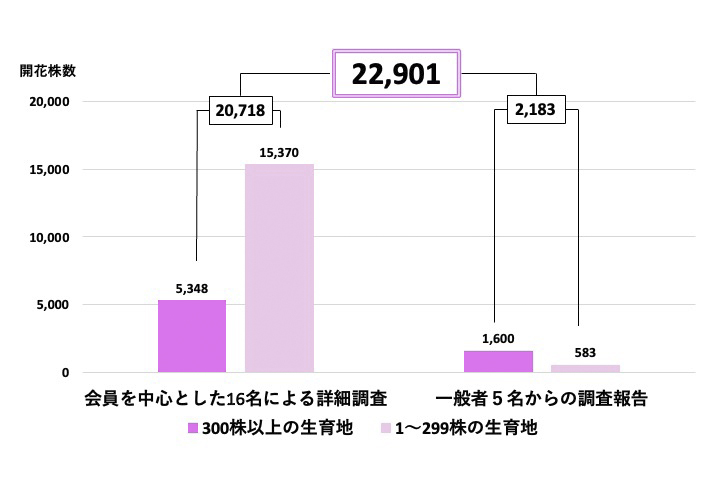

- サクラソウの開花株数の総数は22,901株(詳細調査20,718、一般調査2,183)に上りました。

(↓図2参照)

図2 2025年サクラソウ開花株数

- 分布

- サクラソウ生育地の1km四方の3次メッシュによる分布状況を示します。

(↓図3参照)

図3 2025年サクラソウ分布状況:3次メッシュ(1km四方)による

- サクラソウの消失

- 2015年に調査した39ヶ所では、今回はサクラソウが消滅していることが確認されました。原因は建築などの土地開発(7)、薮、笹、樹木などによる日照不足(4)、 畑化(2)、不明(26)でした。建築、畑化のため完全に土壌が消失または変化した場所では回復は望めませんが、薮、笹、樹木などが原因の場所では土壌に種子が潜んでいれば、日照の回復により再生する可能性はあります。

- 住宅・別荘地のサクラソウ

- 人から譲り受けた植栽、園芸種もトラマルハナバチによる受粉に貢献できる可能性があるので生育地としてカウントしましたが、自生種との判別が困難なものも多く、正確な自生地数を算出するのは困難でした。また、日照不足でサクラソウがない住宅・別荘地においても土壌が保全されていれば、草刈りによる日照の回復によってサクラソウが復活する可能性があります。

- サクラソウの増減

- サクラソウが増加しているのか、減少しているのかの正確な比較は困難でした。理由は開花時期の1〜2週間で、軽井沢町全域を限られた調査員数で隈なく調査することは難しいこと、前回と同じ開花時期に調査することは困難である為です。また、自生地数(観察地点)の増減の比較も困難でした。複数分散して存在する場合、観察地点を幾つにするか判断が難しく新規の観察地点であると断定できないものもありました。開花株数以外にも種子繁殖力の測定などの別の指標による検討が必要と考えられます。

- 生育に影響する因子

- サクラソウの送粉者であるトラマルハナバチの存在を示す花弁のトラマルハナバチ爪痕は確認されましたが、ビロードツリアブなどのその他の送粉者の状況は不明でした。種子を捕食するオダマキトリバの幼虫が1ヶ所で発見され、専門家の鑑定により確認されましたが、サクラソウの生育への影響は不明です。

まとめ

① 軽井沢町では現在も多数のサクラソウが生育していることが確認されましたが、一方で、消失した場所も確認されました。

② 小規模の自生地も多数あれば、トラマルハナバチなどの送粉者により有効な受粉が成立する可能性があります。今後、小規模な自生地も大切にすることが軽井沢町全体の保全に繋がると期待されます。

③ トラマルハナバチの女王蜂はネズミの巣跡に営巣し、働き蜂は他の植物の花からを吸蜜します。フクロウ、タカはネズミを捕食します。サクラソウだけを保全するのではなく、昆虫、植物、動物を含めた多様な自然を保全することが重要です。

④ 町の財産であるサクラソウがこれ以上消失することは避けたいものです。サクラソウ自生地などの自然情報を土地開発時に予め知ることで、自然に優しい開発計画を促進させるシステム作りが必要です。

さらにより多くの人に関心を持って頂き、軽井沢の自然との良い共生を目指して行きたいと思います。

YouTube 動画配信(一般公開 2025/08/31)